El Presagio de Pin Pan Pun

por Carlos Lizarralde

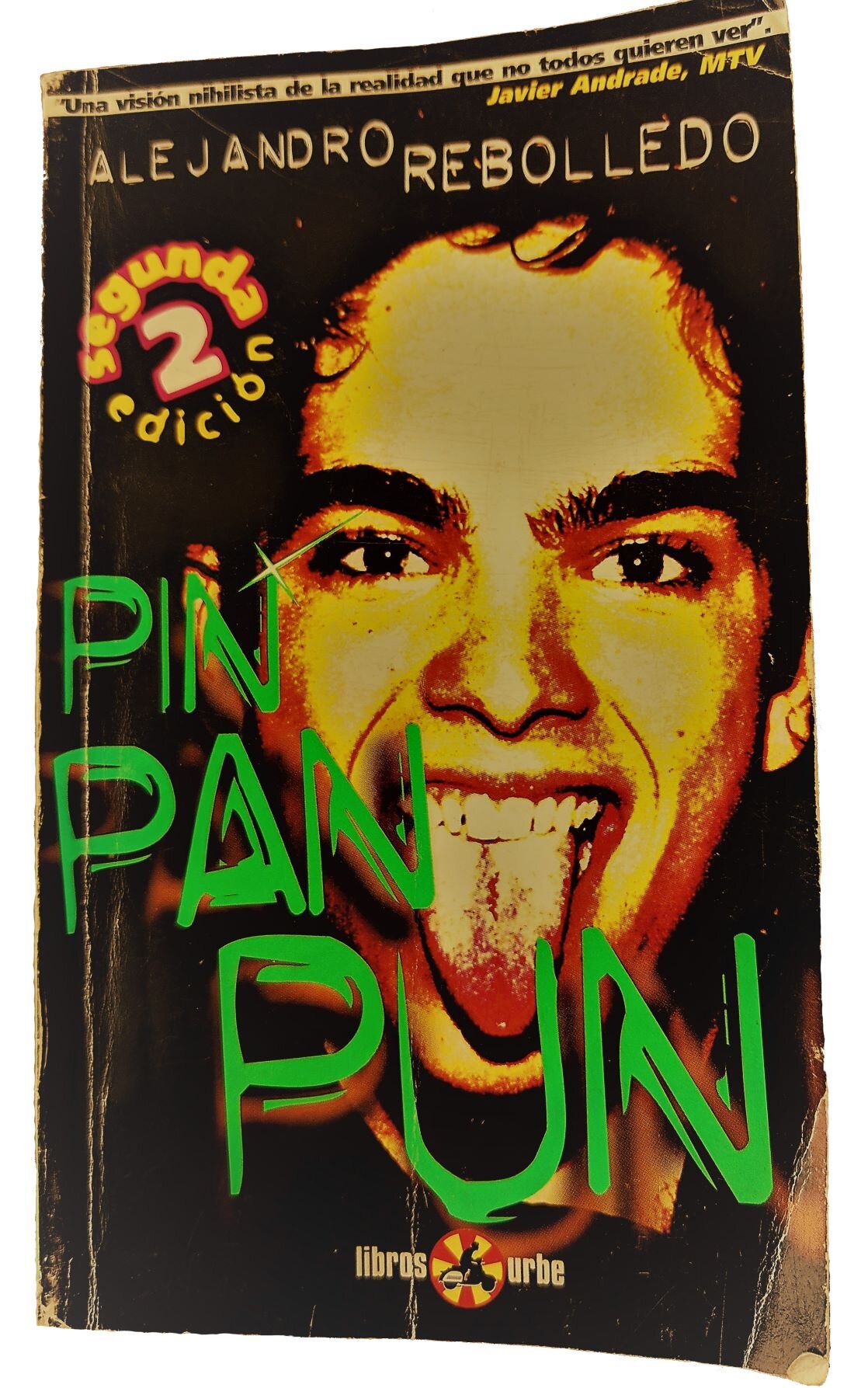

El día de 1999 en que Antonio Benítez-Rojo, miembro del jurado del Premio Rómulo Gallegos, me dijo que Pin Pan Pun estaba en la lista de finalistas de este concurso literario, quedé sorprendido. Cuando ya se anunció que la novela no era la ganadora, a nadie le resultó extraño, mucho menos a Rebolledo, que no imaginaba el alcance de lo que había escrito.

Los detectives salvajes terminó llevándose el Gallegos ese año. Y sus jóvenes poetas, viajando por un México sin rastros de ironía, se convirtieron en personajes de culto. Pero ahí donde el lector cree ver un paisaje desolado, prácticamente vacío, está ocurriendo algo más.

Las carreteras desérticas por las que conducen los detectives-poetas están minadas, y a partir del 2006 serán el escenario de una película de terror. De la noche a la mañana comenzarán a salir noticias de miles de cuerpos decapitados lanzados sobre esas mismas vías, feminicidios a escala industrial, decenas de miles de cadáveres disueltos en barriles de ácido, sacudiendo a un país atónito ante crímenes indescifrables. Este escalofriante día a día transcurre al mismo tiempo que la economía Mexicana se transforma. El país pasa a ser el segundo exportador mundial de productos de alta tecnología a Estados Unidos, la sexta potencia turística del planeta, por nombrar dos referentes otrora inimaginables. La trama de horror, y la explosión de riquezas astronómicas, aparecen en planos que a veces parecen ser diametralmente contradictorios, a veces cómplices o, quizás, ambos a la vez.

Los detectives se convierte en bálsamo. El fervor por la novela como refugio en un país ahogado en sangre, y superado por fuerzas económicas inexplicables, hace que el texto atrevido y rompedor de la literatura latinoamericana de finales de siglo, empiece a ser apreciado como una gran fábula juvenil.

Por cosas del destino, ese cambio de percepción va ocurriendo durante los mismos años en que Venezuela se va desmoronando pedazo a pedazo, víctima de una centrífuga social que parece tomar a todos por sorpresa.

O no, porque releer Pin Pan Pun en el 2019 obliga a hacer una pausa. El libro que en 1998 parecía tan adolescente, tan rabioso y drogadicto, e incluso para algunos, producto de una pluma marketera, ahora es otra cosa. Comparando ambas novelas hoy en día, los detectives-poetas lucen sobrecogidos en su inocencia ante el inminente apocalipsis del que no tienen la menor intuición. Los malandros de Rebolledo, en cambio, no cesan de interpretar la futura tragedia que ya protagonizan.

La Venezuela de 1998 está convulsionada por grandes cambios demográficos y económicos. Las favelas más grandes de América Latina se van comiendo a la Caracas 'ordenada' a medida que los descendientes del campo venezolano más pobre se convierten en una super mayoría. La caída del precio del petróleo durante 19 años consecutivos se resiente en los cerros informales. El gran estado de bienestar socialdemócrata se encuentra al borde de la bancarrota y el país vive niveles de violencia inéditos en 100 años. El proyecto de la Acción Democrática policlasista, el de una Venezuela de todos y para todos, está en entredicho. En las elecciones de ese año el establishment político ve con incredulidad como sus afamadas maquinarias electorales, y el supuesto poder de la televisión, no logran convocar ni siquiera una mayoría relativa. En el nuevo siglo, el país será otro.

Pocos ven el terremoto social y económico con tanto terror como las clases medias bajas. Luis, protagonista-narrador de Pin Pan Pun, verbaliza una mirada racista silenciosamente compartida por muchos: "De repente volteas un día y te das cuenta de que lo que hay a tu alrededor no se parece a las películas que ves en la tele, que esto no es California, que lo que hay es un poco de ranchos, gente que oye merengue y desayuna gatos...".

El fideicomiso del privilegio de Luis se ha vencido. Ya no hay garantía de primer puesto en la fila para niños como él, y la ola de resentimiento se desata por doquier. El protagonista vive sumido en la fantasía más cruel, la de El Dorado, porque verdaderamente cree que el mundo se la debe: "Ahora estoy desesperado, quiero ser millonario, quiero irme a vivir a Miami, instalar a mi vieja en sendo apartaco del Este, comprar una camioneta gigante. No hay dinero".

Hijo de comerciante vasco y ama de casa venezolana, Luis está en el callejón sin salida de su estamento social. Con el jefe de familia muerto, se va comiendo los ahorros que logra salvar de la debacle del Banco Latino. Le quedan exactamente 300.000 bolívares en la cuenta, pero eso no es algo nuevo. El arco de su vida desde que nace en 1972, es el del final de un sueño. La vertiginosa caída de la clase media, desde los '80s hasta que todo explota con la epidemia del crack a fines de los 90’s, hace que sean ellos los primeros en darse cuenta de que Venezuela ya no será Kansas nunca más.

A pesar de que el subidón de los precios del petróleo en la primera década de los años 2000 –y su hijo CADIVI– avala un breve espejismo de prosperidad, la fractura de la sociedad hiper-violenta ya es una realidad en el texto de Rebolledo: "José Félix es otro planeta, la gente no te entiende y tú no los entiendes. Miran, hablan, comen, oyen y se tocan de otra forma...". Igual de indistintos son Luis y sus amigos para el jíbaro José Félix: "...no sabe el nombre de ninguno de nosotros, para él todos los que venimos de abajo somos los gringuitos...yo soy el Gringuito Criseado, el Tufo es el Gringuito Mayor y así...".

Hoy en día está de moda recordar los años de Irene Sáez como un paraíso perdido, pero fue entonces cuando todo empezó a resquebrajarse. Salvo las crónicas de J.A. Mora en el semanario Urbe, es difícil encontrar una mejor reflexión sobre las contradicciones de la época de Pin Pan Pun, pero imposible hallar una más literaria.

Siguiendo el singular apego de la novela venezolana a la tradición anglo-parlante, la novela se lee en la trayectoria del Nuevo Periodismo de Truman Capote y Tom Wolfe. Luis, Julián, Ana Patricia, y el resto de personajes son completos, sutiles, complejos, y aún así sus diálogos interiores están cargados de un meta-comentario arrollador.

Nunca la segunda persona ha sido desplegada en la literatura venezolana de manera igual. "Camino hasta la Bombilla de Petare y agarro el Jeep que sube cerros [...] El tecnomerengue a 140 revoluciones empieza a sonar como si fuera un espacio sideral. Esa es la parte del camino que más asusta. Sientes 1.000 ojos que te observan, que te calibran, te encañonan y que esperan a que te resbales un poquito para comerte como hienas. Niños, viejas, perros, gatos, todos miran igual."

Ese "te calibran", "te encañonan", es el pánico del que se ve mirado por todos y por todo, hasta por los gatos; es el momento en que Luis, desdibujado por el pavor, se convierte en mero objeto, y carne de cañón, para todo lo que lo mira. Para un psicoanalista, la alusión por parte de un paciente sería síntoma de una personalidad resquebrajada. Lo sutil del texto es como la segunda persona, el "te" que extiende la mirada más allá del narrador, va enredando al lector en ese ser mirado. Contagiado por el pánico que genera la narrativa, "calibrado por los 1.000 ojos" que lo miran por la cuesta de la favela, tanto el que lee, como todo el imaginario colectivo al que pertenece, quedan en entredicho. La segunda persona hace del lector víctima y cómplice de la tragedia latente de 1998, la que ya es innegable en el 2019.

El cuestionamiento de la viabilidad de toda una sociedad se inicia en el texto con la construcción de los personajes, y la trama de sus relaciones. Los Capote del mundo convierten el reportaje en literatura cuando sin importar cuán psicóticos, tóxicos, o puramente malos sean sus protagonistas, igual cautiven al lector. Y sobre todo, cuando el texto nos lleva al punto de ver que el malhechor nos involucra. Ese momento de reconocimiento del yo en el otro, hace de Luis el personaje clave de una historia que pone el dedo en la herida de la sociedad.

Desde la primera página del libro se van tejiendo relaciones impulsadas por la desconfianza, el miedo, y la necesidad de satisfacción inmediata. No hay diálogo entre amantes, amigos, familiares, o colegas, y mucho menos entre los representantes del estado y los ciudadanos, o entre los medios y sus audiencias, sólo hay posturas transaccionales al borde de la violencia. Por momentos, la novela parece la historia de un remoto pueblo minero en que todos caen en cuenta de que ya no hay más oro, desatándose un odio primal, antes impensable.

Juntos, o cada uno por su cuenta, los personajes de Pin Pan Pun van armando, describiendo y adivinando la crónica de una Venezuela en llamas. Luis, el malandro 'robarepro' que articula a través de su propio odio la fractura étnica que sacude a toda una sociedad; Ana Patricia, la 'niña bien', sin grandes alardes intelectuales pero con 18 años de training telenovelesco que le dan la sensatez de saber que su clase rentista, y su propio final en la trama, van a terminar muy mal; el inspector Bermúdez, que atina en sus casos porque entiende la teoría del caos (“el aleteo de una mariposa en Chacaíto, puede producir un tornado en Coche”), y porque capta como nadie la lógica del poder en Venezuela, la de entonces, que es la misma de hoy en día; el heredero Alejandro, drogado y en plan galán, pero siempre en el sitio y el momento perfectos, ideal platónico de los niños de buena familia que participaron en el gran saqueo del nuevo milenio; o Yetzibell, periodista de provincias que se dedica a interpretar el status de la metrópolis en el imaginario nacional, su sexualidad en el orden del poder mediático, y el cálculo de su propio escape de un país sin salida.

Rebolledo fue el gran contrarian de su época, palabra sin traducción al castellano y que describe con admiración, y respeto, al que va contra la corriente. En la cultura venezolana, ir contra la corriente siempre ha costado un montón. Rebolledo vivió su estatus de gruñón empedernido sin que le importara un bledo lo que dijeran, convencido como estaba de que vivía en una sociedad cuyos cimientos, y héroes, habían expirado aunque siguieran operando en plan zombie.

En texto tras texto, y mucho más allá de esta novela, articuló una gran crítica contra dos grupos que aparentemente militaban en campos opuestos: los que desde la Venezuela chévere argumentaban que el progreso llegaría limpiando bien las aceras y poniéndole mente positiva a todo, y aquellos que desde los aparatos culturales de la izquierda tenían la certeza de que si ellos mismos asumían el poder, el progreso estaría garantizado. Para Rebolledo, a ambos los unía su incapacidad para leer la furia, y el sin sentido, que ya empañaban todo. Ambos grupos formaron una gran barra en su contra, achacandole superficialidad y deleite a su presagio, confundiendo su ironía con una supuesta mala intención, y alzando las banderas de la falta de respeto, o el cambio social, según fuera el caso.

Es imposible que alguien imaginara la envergadura, o la crueldad, de la catástrofe que llegó, pero en retrospectiva, nadie hizo sonar la alarma tan temprano como Pin Pan Pun. Quizás, el desastre era impensable para las ciencias sociales, o para la literatura de Facultad, y solo un outsider, un gran contrarian, pudo sentir que el aire rancio que todos racionalizaron, estaba muy cerca de convertirse en algo pútrido.

Años después y lejos de Venezuela, cuando ya se desmoronaba todo, compartió el destino de millones al no lograr hilar en su nuevo hogar su antigua vocación, en su caso, la de periodista y narrador. Y un día, con la promesa de media vida y varios proyectos por delante, se fue.

Final punketo, como solo él hubiera podido escribir. Nos deja su novela, tan bien hecha que esconde deliberadamente su poder interpretativo. Su tan duro, Yo Acuso.

A sus amigos incondicionales, no tenía otros, nos deja eso y mucho más.

Es imposible ser profeta en el presente porque nunca sabemos si el oráculo se cumple. Veinte años más tarde todo está más claro. Pin Pan Pun es el gran clásico de la literatura venezolana del pre-milenio, y sin duda la más importante, entre las concursantes al Rómulo Gallegos de 1999.

Seguro Rebolledo sigue cagado de la risa.